Exílio.

Desde a infância, percebi que algo em mim não se ajustava corretamente. Era um sentimento vago de estar constantemente desligada do que ocorria ao meu redor. mas não se tratava de timidez ou introspecção. Em casa, na escola, com amigos, eu via as conversas alheias que aconteciam de maneira natural. Enquanto para mim, cada interação parecia demandar um esforço consciente para me ajustar. Eventualmente, eu sabia como agir, mas era extremamente desconfortável e exaustivo, a ponto de me sentir mentalmente esgotada em todos os locais.

Este sentimento de não pertença se tornava mais claro quando eu tentava compartilhar meus interesses. O que me fascinava raramente despertava o interesse dos outros, e o que eles consideravam fascinante me deixava entediada. Não se tratava de falta de desejo de pertença, ou um orgulho oculto (ao menos não naquele período); mas era um abismo inescapável. Eu tentava, mas as interações nunca ocorriam verdadeiramente. Com o passar do tempo, compreendi que essa distância não era uma opção nem minha, nem deles. Era apenas a maneira como as coisas eram.

Apenas recentemente, ao ler Mudar: Método, de Édouard Louis, consegui compreender racionalmente essa sensação. Na narrativa de Édouard, percebi um reflexo da minha própria experiência: o desconforto de habitar dois mundos sem pertencer plenamente a nenhum deles. Ele relata o rompimento com suas raízes e o desafio de se adaptar ao ambiente intelectual que começou a frequentar. No entanto, o que ele considerou uma simples mudança de classe social, para mim evidenciou algo mais profundo e relevante: a solidão intelectual.

Louis descreve sua ascensão social e cultural como um processo de desligamento. Ao adentrar um novo universo, teve que deixar para trás uma parte de si mesmo, mas nunca se sentiu verdadeiramente integrado ao que procurava. Ele relata como a sua família não valoriza a cultura de alto nível; os dias se resumem à televisão e à bebida, e seu gosto pela literatura de alta qualidade o faz sentir-se um estranho em sua própria casa. Algo que convencionei chamar: "Síndrome de Matilda".

No entanto, essa mudança não se resume apenas a deixar um ambiente para ingressar em outro. O mundo novo possui suas próprias barreiras, códigos e expectativas, que nem sempre são naturais para aqueles que o habitam. Portanto, a sensação de não pertencer torna-se ainda mais complexa. A solidão intelectual não se origina apenas das discrepâncias nas referências culturais, mas também do reconhecimento de que o avanço intelectual nem sempre proporciona um sentimento de acolhimento muitas vezes, ele apenas aumenta a distância entre os lugares-comuns.

Ruptura.

O momento mais doloroso, e também o mais decisivo é quando a consciência da própria mediocridade se manifesta. No meu caso, essa revelação veio quando tentei ler um livro de filosofia e, apesar de reconhecer todas as palavras, não conseguia extrair patavina do sentido do texto. A estrutura lógica do pensamento me escapava completamente. Eu lia, relia e tudo parecia permanecer opaco. Foi então que compreendi, com certa relutância, que fazia parte do mesmo problema que tantas vezes critiquei: eu era uma analfabeta funcional.

Esse choque me levou a um esforço consciente para sair desse estado de ignorância. Percebi que essa busca não vem acompanhada de quaisquer incentivos. Pelo contrário, há uma força diametralmente oposta a qualquer tentativa de autoeducação. O acesso ao conhecimento nunca foi tão amplo quanto é hoje, mas os estímulos sociais para persegui-lo se tornaram proporcionalmente mais hostis. É difícil encontrar interlocutores que compartilhem dessa inquietação. Ainda mais difícil fazer com que a conversa não pareça pretensiosa ou deslocada. Quanto mais se avança, mais solitária se torna a caminhada.

Estar nesse limbo — entre a ignorância e a erudição — significa conviver com a frustração de enxergar a decadência ao redor, mas sem ainda possuir o domínio intelectual necessário para articular uma resposta à altura. Não se trata somente do declínio moral evidente em certos sintomas da cultura moderna; a questão é mais profunda. Como Roger Scruton argumenta em A Alma do Mundo, a corrupção da sociedade está na perda do senso de beleza, na substituição do sagrado pelo profano. O problema é que, ao perceber isso, me vejo incapaz de ir além do diagnóstico. O rei está nu, mas o que posso fazer? Não tenho como vesti-lo.

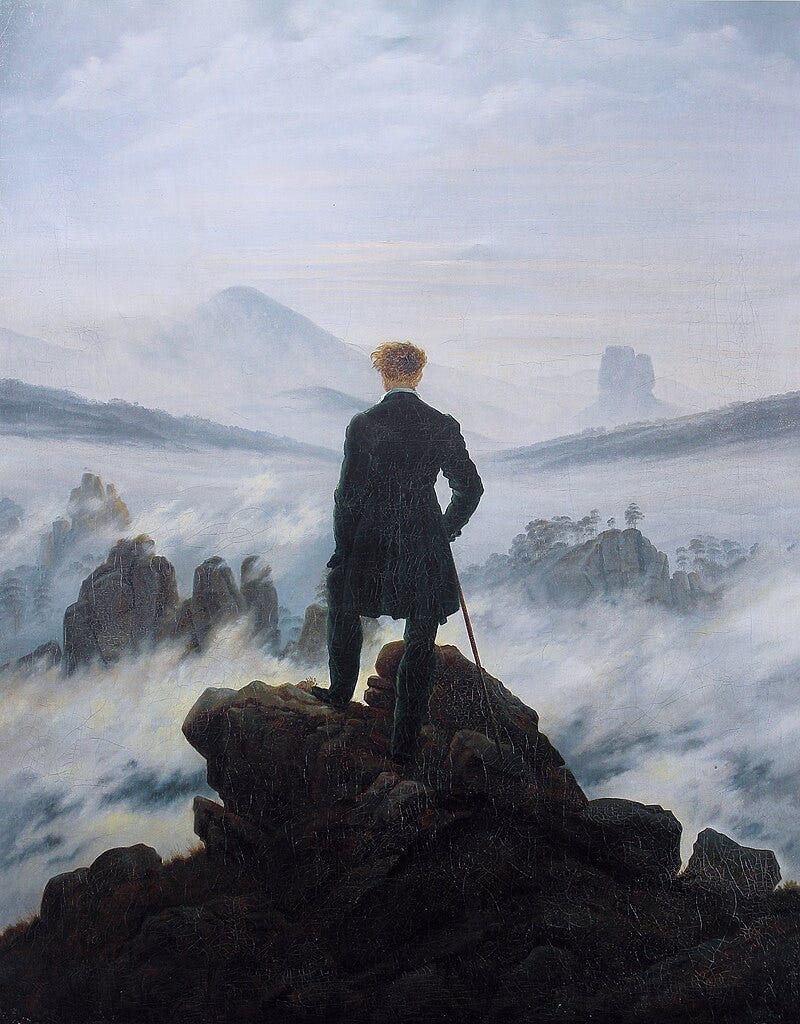

Neste cenário de solidão, a beleza surge como uma vivência que vai além do simples apreço estético. A busca intelectual, marcada por essa solidão, encontra na beleza um conforto, evidenciado na intensa conexão emocional que pode provocar e proporcionando um sentimento de pertença a algo maior. A vivência estética é uma das vias mais impactantes para alcançar a transcendência. Roger Scruton defende que a vivência estética serve como um remédio contra a fragmentação moderna. Durante a contemplação, existe um momento em que a complexidade da vida se manifesta em sua totalidade. Assim, a beleza age como um guia e um consolo em nossa busca intelectual. Embora não elimine a fragmentação e a solidão, ela nos oferece uma maneira contemplativa e satisfatória de enfrentar os desafios desse caminho.

A cada pequeno avanço filosófico, revelam-se novos estágios de conhecimento, e a alta cultura parece um território um tanto intimidador, onde a sensação de insuficiência nunca desaparece. Diante dessa constatação, surge um dilema: persistir, mesmo que isso amplie o isolamento, ou ceder à cultura de massa na tentativa de recuperar um pertencimento perdido, mas que, na realidade, nunca existiu? Ainda assim, é justamente esse horizonte que torna o caminho da busca intelectual tão valioso. O sentimento de que vale a pena abdicar de certa ignorância para experimentar o mundo com novas lentes se fortalece a cada descoberta. E é exatamente por isso que tenho convicção de que a solidão não desaparecerá ao longo dessa busca interminável. Para mim, essa solidão é o preço inevitável da maturidade intelectual.

Refúgio.

O afastamento intelectual e cultural não acontece bruscamente. Quando menos espero, já estou excluída, voluntária ou involuntariamente, das conversas. Não se trata somente de desconhecer referências populares ou de ignorar as novidades da cultura massificada. Disso, na verdade, nunca fiz parte com entusiasmo. O verdadeiro problema surge na incapacidade de me conectar com as conversas cotidianas com a mesma leveza com que, para os outros, parece tão natural e agradável.

Não é uma questão de inadequação social congênita, nem de alguma condição neuro divergente, como se houvesse uma barreira comunicativa física ou uma dificuldade genuína em interagir. Pelo contrário, sei conversar e sei me portar. O problema é outro: não consigo me importar com esses assuntos que preenchem encontros e pequenos momentos de sociabilidade; soam prosaicos. Tento, mas não há prazer nessa troca. E, no fundo, não é que eu não consiga, é que eu não quero. E pior: não desejo querer. Assim, o silêncio se torna a escolha mais confortável.

Talvez a solidão intelectual não seja um erro de percurso, mas simplesmente o caminho natural de quem se recusa a se contentar com o comum. No fim das contas, não é um fardo, e sim um sinal de que ainda há algo a ser buscado. E, curiosamente, nessa sensação de deslocamento, há um tipo discreto de pertencimento; não a um grupo visível, mas a uma espécie de fraternidade silenciosa, espalhada pelo tempo e pelo mundo, feita de pessoas que compartilham essa mesma inquietação. Se a única alternativa à solidão for abdicar do que realmente importa, então talvez o exílio seja, na verdade, o único lugar a que sempre pertencemos.